記事の内容をざっくり言うと…

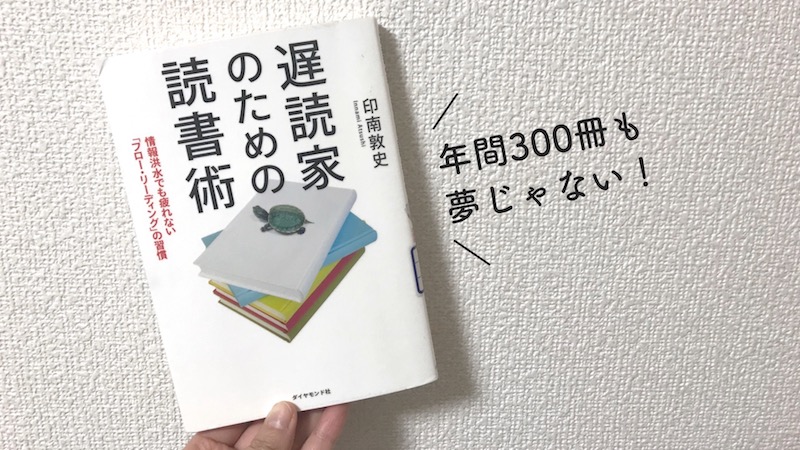

『遅読家のための読書術』でこう変わる!

結論から言います。本書の読書術をマスターできると、

- 音楽を聴くように気軽に本を読めるようになる!

- 早く読めない・読む時間がない・忘れてしまうという悩みから解放される!

- ビジネス書・新書をバンバン読破できるようになる!

- 年間300冊読めるようになる!

こんな風に、あなたの読書人生がまるっと変わるというのです。

私は、ブックレビューのブログをやっている割に、本を読むのが遅い遅い…。冒頭で書いた、「今年こそ読むぞ!と思ったのに早速つまずいた人」とは、何を隠そう、私自身のことです。

これまで、読書術の本に手を出すのは抵抗がありました。

と考えていたから。

そんな私が『遅読家のための読書術』を手に取ったのは、著者の印南敦史さんが、1ヶ月に60本近く(!)という驚異的な数の書評を書いているライターだったから。

私もブログで本を紹介していますし、仕事で時々書評を書くこともありますが、1ヶ月60本なんて信じられないハイペースです。

ということで、ページを開いてみました。

『遅読家のための読書術』の内容をざっくり言うと…?

この本は、いわゆる速読テクニックの本ではありません。一言で表すなら、読書に関するネガティブな思い込みを外してくれる一冊です。

著者は、現在は書評用の本だけでも1ヶ月に60冊近く読んでいますが、元々は1ページ5分近くかかるほどの遅読家だったそう。

そんな人が、なぜ速読テクニックなしで大量の本を読めるようになったのか?著者の実体験に基づいて、非常にわかりやすく解説されています。

「本を速く読める人」と「遅くしか読めない人」がいるのではありません。

「熟読の呪縛から自由な人」と「それにまだとらわれている人」がいるだけなのです。

著者は、読めない・読むのが遅いという悩みの原因は、「読んだ内容は自分の頭の中にストックしなきゃ」という思い込みにあると指摘。

そして、読書に対する発想の転換を提案しています。

僕が本書で提唱するのが「フロー・リーディング」です。(中略)「その本に書かれた内容が、自分の内部を"流れていく"ことに価値を見出す読書法」です。

「フロー」とは、「ストック」と対になる言葉。「覚える」ために読むような読書はやめようよ、って話です。

音楽を聴くように読書を楽しもう!

私が本書をおすすめしたいのは、フローとはどういうことか、とってもわかりやすく解説してくれているからです。

音楽ライターでもある著者は、読書を音楽に例えて説明してくれます。

音楽を聴くとき、

なんて考える人はいませんよね。

「音楽を聴く」って、

自分の中に入ってきた音を「知識としてため込もう」とするのではなく、音が自分の中を通り抜けていくこと自体が心地いいのです。

これを、読書でもやろうと言うのです。

著者は、「教養のための読書はつまらない」とも述べています。

それよりも「たくさんの本を読む」プロセスそのものを楽しめるようになっていただきたいのです。

著者ほどのハイペースのスキルは求めないという人も、こんな読書スタイルになれたら今後の人生がすごく楽しくなるぞとワクワクしませんか?

速く読んでも「価値」が残る理由とは?

でも、ここで一つの疑問が浮かぶかもしれません。

著者は、読書スタイルの大きな転換点は、書評の仕事をハイペースで引き受けるようになったことだと言います。

この経験がらわかったのが、呼吸が「吸う・吐く」のセットで成り立っているように、読書も「読む・書く」がセットであるべきだということ。

レビューを書く毎日がはじまると、読書の負担がものすごく軽くなったのです。

「読書したことは覚えておかなきゃ」というストックの作業の代わりに、読書で得た価値を「書いて」アウトプットして、自分の頭の外に貯めておけばいい、というスタイルを確立したのです。

本書では、「引用」を活用した苦しくならない読書テクニックが紹介されているので、知りたい方はぜひ読んでみてください!

『遅読家のための読書術』で「やめるべきこと」がハッキリした

私はこの本を通じて「やめるべきこと」がハッキリしました。次の3つです。

- 空いてる時間を見つけて読む

- 最初から最後まで読む

- 必ず新刊で買う

「空いてる時間を見つけて読む」をやめる

速く・たくさん読むには、読書の習慣化がマストです。習慣化を成功させるには「いつやるか」を決めることが大切。

お金を貯めるなら先取り貯金が鉄則なのと同じで、時間も先取りしておかないと習慣にならないですよね。

「最初から最後まで読む」をやめる

「本は読むべき箇所と捨てるべき箇所がある」のはよく言われることですが、どうも心配性でついつい全部読んじゃう私…。

ストックからフローへの切り替えをするには、捨てる勇気が必要だな、と改めて心に刻みました。

「必ず新刊で買う」をやめる

本書についてすごく親切だなと感じたのが、広い意味での読書術として、本の手に入れ方・整理の仕方・手放し方まで紹介していた点です。

ネット上では「本は自己投資だから惜しみなく買うべき」「著者や出版業界のために新刊を買おう」という意見が正論としてよく語られています。

でも本書では「全部新刊で買うのはぶっちゃけ大変ですよね」と言ってくれて、じゃあどうすればいいのかを提案してくれているのです。

新刊の呪縛があって本を気軽に手に取れない、最初の一歩が重くなるなんて、元も子もないですよね。

モヤモヤしてたものがスッキリしました!

年間300冊も夢じゃない

本書のゴールは、週6冊、月25冊、年間300冊読むこと、だそうです。

年間で300もの楽しい体験が増える人生って、冷静に考えるとすごいことですよね。「私の人生なんてつまらない」とか、余計なこと考える暇すらないでしょう。

そんな新しい読書体験に一歩踏み出したい方は、ぜひ本書を手に取ってみてくださいね。

「今年こそ本をいっぱい読むぞ!」と決めたのに、初月から早速つまずいて、自己嫌悪に陥っているあなたへ。

今回は、『遅読家のための読書術――情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(印南敦史)を紹介します!