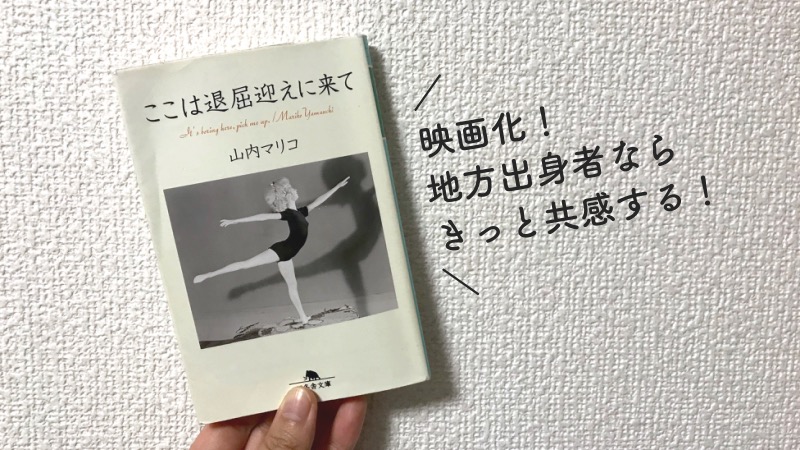

ここは退屈迎えに来て、は女の本音だ

女の本音

「ここは退屈迎えに来て」って、女の本音を表す絶妙な表現だと思う。

このタイトルを目にしたとき、女性心理を知り尽くしたセールスライター・谷本理恵子さんの言葉を思い出した。

男と女は、現実の認識がまったく違っていて、女性の購買心理の本質は「シンデレラ」の物語にあるのだという。

シンデレラはかまどの灰にまみれ、床を掃除しながら、「私は、本来はお城にいるべき人間なのに、何かがおかしい」と感じつつ、毎日暮らしています。

そして、多くの女性はシンデレラと同じように、「今いる場所」(本当の現実)よりも「何不自由なく暮らしている夢の世界」を「本来の自分がいる場所」だと思っています。

引用元:『ネットで「女性」に売る』

さらに、間違った現実を抜け出す方法も男女で違う。

男性は「現実を冷静に分析し、自分の力で這い上がる方法を考え」るが、女性はここでもシンデレラだ。

今の自分は「仮の姿」だと感じてるからこそ、「本来の自分」を「取り戻す」のは、それほど難しいとも努力が必要なことだとも思っていません。

一瞬ですべてを解決してくれる魔法があると、無意識的に信じているのです。

引用元:『ネットで「女性」に売る』

谷本さんは、あくまで購買心理について語っているが、

自己実現に関しても同じことが言えるのではないだろうか。

「ここは退屈迎えに来て」というタイトルを見ると、

「ここ」でつまらなそうな顔で頬杖をついているけど

本心では、魔法さえあれば理想の場所でいきいき輝く本来の自分に戻れると信じて疑わない、

でも誰にも魔法をかけてもらえないまま、もう若くもなくなってきた

ちょっと残念な女の姿が浮かんだ。

そして、恥ずかしいことに、その女は自分自身とダブる。

そんな風にイメージがふくらんで、『ここは退屈迎えに来て』にはページをめくる前から惹きつけられた。

『ここは退屈迎えに来て』のあらすじ

じゃあ、退屈な「ここ」ってどこなのか?

『ここは退屈迎えに来て』の舞台はロードサイド、つまり幹線道路沿いにありふれた店舗が立ち並ぶ、ありふれた地方の町だ。

本作は、地方で不完全燃焼な日々を送る女の子たちの短編小説集。

「女の子」といっても、上は都会からUターンしたアラサーから、下は親元を離れたことがない高校生まで、幅広い。

上手くいかない婚活、馴染めない大学、セフレになった男友達。

別に死ぬほどつらくはないけど毎日がどんより曇り空、みたいな日常に彼女たちは居場所を探している。

スカッと爽快な気分になれるような一冊ではないが、

一部の人にとってはなかなか中毒性が高く、どこか癒やしのある作品ではないだろうか。

地方出身者が震え上がる”ファスト風土”

車社会

地方出身の私は、『ここは退屈迎えに来て』を自分の経験と重ねずにはいられない。

大学時代も含めて20代後半まで地方で過ごした私は、

巻頭に収録された「私たちがすごかった栄光の話」の2ページ目で、この物語の沼にずぶずぶと引き込まれた。

具体的にどの県が舞台かなんて書いてないけれど、地方出身者ならもれなく震え上がるような描写があるのだ。

道の両サイドにはライトアップされたチェーン店の、巨大看板が延々と連なる。

ブックオフ、ハードオフ、モードオフ、TSUTAYAとワンセットになった書店、東京靴流通センター、洋服の青山、紳士服はるやま、ユニクロ、しまむら、西松屋、スタジオアリス、ゲオ、ダイソー、ニトリ、コメリ、コジマ、ココス、ガスト、ビッグボーイ、ドン・キホーテ、マクドナルド、スターバックス、マックスバリュ、パチンコ屋、スーパー銭湯、アピタ、そしてイオン。

こういう景色を”ファスト風土”と呼ぶのだと、須賀さんが教えてくれた。

引用元:『ここは退屈迎えに来て』より「私たちがすごかった栄光の話」

いやあああああしんどいいいいいいいい!!!!!

身近なのに愛着は薄い固有名詞を、淡々と、必要以上に積み上げられ、私は脳みその中で叫んだ。

こんな景色の中にいた20代の自分の、当時の感覚が鮮明に思い出された。

学生時代の延長で、惰性で続けていた吹奏楽サークルの練習に向かう土曜の夜。

片道20〜30分、幹線道路沿いのファスト風土を眺めながら車を走らせていた。

地元のことは好きだし、仕事もそこそこ頑張っていたし、身の回りの人間関係も良好。

でも、なんか、「ここが最高!」とは言えなないし、自分は何者でもない。

タウン誌をめくれば、ここでの娯楽は新しくできたカフェに行くことと結婚式を挙げることしかないのかとクラクラした。

東京はぼーっと生きていても十分な娯楽が供給されるが、

地方は、ここはつまらない場所じゃないと確かめるためには能動的な活動と熱意が必要だ。

しかしそれは、ほぼほぼイコールで地方創生や町おこしだったりして、意識高い系であった。

私のような中途半端な人間は、それも近寄りがたく、実にちゅうぶらりんだった。

先日の台湾旅行中も読んでた

そんな地方でロードサイドをウロウロしていた20代の自分が、ゾンビのようによみがえって、

遠く離れた場所で文庫本を開く30代の私を、物語の沼に引きずり込んだ。

『ここは退屈迎えに来て』は、ファスト風土が身につまされる人のための作品だと思う。

まあ読んだところでゾンビは死なないし、この種の人にはずっとゾンビがついてくると思うが。

「私たちがすごかった栄光の話」

中毒性が高くて、持ち歩いて読んだ

さっき一節を紹介した「私たちがすごかった栄光の話」は、この短編小説集の「顔」と言える作品だ。

「私たちがすごかった栄光の話」のあらすじ

主人公の「私」は、田舎町が嫌で上京して、中央線沿線で暮らした。

でも何者にもなれず、30歳になってなんとなく地元に戻った。

実家に住みながら、タウン誌のライターをしている。

そんなとき、高校時代に一緒にいた女友達と再会し、

クラスメイトの「椎名」という男子と3人で会うことになった。

「私」にとって椎名と過ごした思い出は、退屈な田舎で過ごした10代で唯一青春と呼べる時間だった。

Uターン後もなんとなく居心地がよくない地元で、あの椎名にまた会えるという、ちょっとウキウキするイベント。

椎名はどんな大人になったのか―。

※以下ネタバレ感想となります。

「私たちがすごかった栄光の話」のネタバレ感想

「私たちがすごかった栄光の話」は、

地方で居場所がない何者でもない人間と、地方でも身の丈の幸せを享受できる人間を、

前者の(ちょっとひねくれた)目線で描いている。

東京からUターンした「私」やカメラマンの須賀さんは、前者。

一方、椎名も同じように都会に出てUターンした人間だが、彼は後者だ。

地方の人気者、田舎の神童だった椎名は、大阪に出たらただの人だった。

そして地元に帰ってきて、20代のうちに結婚して、子どもももうけた。

現在は、仕事は情熱に燃えているわけではないが、勤務時間内は真摯に業務をこなしている模様。

都会での挫折感や喪失感を引きずらずに、地方で等身大の暮らしを受け入れ、満足している。

「私」にとって唯一の青春だった憧れの椎名は、もういなかった。(相変わらずいいやつではあるのだが)

後者の一人として、ロードサイドのラーメン屋という登場人物もいる。

店内に「地元サイコー!東京なんてクソ食らえ!」というポエムを誇らしげに飾る、マイルドヤンキー属性の男だ。

前者である「私」は内心大笑いするし、カメラマンの須賀さんはアンサーポエムを書いて反撃するし、

後者への目線はちょっといじわるだ。

でも、それは、もういい年齢の大人になったのにまだ何者かになりたい、居場所が欲しいとさまよっている前者の嫉妬も込みだ。

後者のように、特に椎名のように自意識をこじらせずに生きることが、退屈な地方で生きる一番幸せな姿なのかもしれない。

まとめ

ファスト風土な地方で暮らした人はもちろんのこと、都会育ちの人が読んでも面白いみたいです。

ないものねだりで、「田舎」「故郷」と呼べる場所がない人にとっては、ちょっと羨ましい部分もあるそうです。

私は映画版もぜひ見ようと思っていますが、原作もおすすめです。

この記事で紹介した短編以外にも、

女の子のリアルで繊細な心情の描写に喉の奥が何度もギュっとなるようなお話が詰まってます。

今回は2018年10月に映画が公開される『ここは退屈迎えに来て』の原作をレビューします!